Die ZLB Berlin gibt zwei Canon Mikrofilmscanner MS800II als Ersatz bzw. Ersatzteilspender kostenlos ab. Die Scanner sind mit Rollfilm-/Fichebühne RFC200 ausgerüstet, können also für Mikrofilm 16/35mm und Mikrofiches genutzt werden. Vergrößerung durch 9x-16x und 14x-30x Zoomobjektive. Hier ein Link zum Gerät auf der Seite von Canon.

Archiv der Kategorie: Allgemein

Zum Gedenken an Siegward Lönnendonker (18.4.1939 – 3.9.2022)

In der aktuellen Ausgabe der „Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat“ (50/2023, S. 149 – 151) erinnert Jochen Staadt an den im September 2022 verstorbenen Gründer des sogenannten APO-Archivs. Seit Mitte der 1960er Jahre sammelte Siegward Lönnendonker Flugblätter von den Mensa-Tischen der Freien Universität Berlin. Damit legte er den Grundstock eines Archivs an, das sich später zu einer historisch einzigartigen Überlieferung zur 68er Studentenbewegung resp. Außerparlamentarischen Opposition entwickelte. Heute bildet diese Sammlung ein eigenes Archiv im FU-Universitätsarchiv. Ein seinerzeitiger Nachruf der Archivleiterin Birgit Rehse ist hier erschienen: https://www.fu-berlin.de/sites/uniarchiv/fugeschichte/archivschaufenster/Loennendonker/index.html.

KI in Archiven – Eine Umfrage

An der Fachhochschule Potsdam entsteht derzeit eine Bachelorarbeit zum Thema “Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Archiven”. Diese Arbeit soll eine Bestandsaufnahme der bereits existierenden Möglichkeiten des Einsatzes von KI in Archiven sowie des fachlichen Wissens zu diesem Thema sein. Dazu sollen Daten mithilfe einer anonymen Umfrage unter allen Archivarinnen und Archivaren erhoben werden. Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, kann dies unter diesem Link: https://survey.fh-potsdam.de/s/f14eedec/de.html

10 Jahre Syrian Heritage Archive Project

Seit 10 Jahren gibt es das „Syrian Heritage Archive Project“. Inzwischen sind über 270.000 Dokumente, Karten, Fotografien und Zeichnungen zu syrischen Kulturstätten digital erfasst. Aus Anlass des Jubiläums findet ein öffentlicher Festakt am Donnerstag, den 28. September 2023, um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) im Auditorium der James-Simon-Galerie statt. Die Mitarbeitenden des Projekts geben Einblicke in ihre Arbeit und die Projektgeschichte. Im Anschluss wird die neue, rund 600-seitige Projektpublikation “A Culture of Building: Courtyard Houses in the Old City of Aleppo” vorgestellt. Den Höhepunkt des Abends bildet die Performance der syrisch-armenischen Künstlerin Sona Tatoyan, in der sie die syrische Tragödie mit ihrer eigenen Geschichte einer armenischen Puppenspielerfamilie verwebt. Unter dem Titel “Azad” (Freiheit) verwandelt die Künstlerin das Auditorium der James-Simon-Galerie in einen Imaginationsraum aus Tausendundeiner Nacht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da der Platz begrenzt ist, ist eine Anmeldung online oder per Email an iinfo@syrian-heritage.org erforderlich.

Nachfolge in der Leitung des Landesarchivs Berlin weiter offen

Obwohl die Stelle bereits im Januar 2023 ausgeschrieben wurde, konnte bislang noch niemand Geignetes gefunden werden. Inzwischen wurde die Stelle erneut ausgeschrieben: Link. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2023

Gedenk-Website zum Sportfotografen Heinrich von der Becke (1913 – 1997)

Der Berliner Heinrich von der Becke (1913 – 1997) gilt unbestritten bis heute zu den profiliertesten Sportfotografen. Anlässlich seines 110. Geburtstages macht der in Halle (Westfalen) lebende Sohn Ludwig etwa 400 bedeutende Sportfotografien seines Vaters im Internet zugänglich (www.vonderbecke.de). Überdies sind lesenswerte Beiträge über Leben und Werk Heinrich von der Beckes (u. a. aus der Feder des renommierten Berliner Sporthistorikers Manfred Nippe) hinterlegt. Als akkreditierter Fotograf nahm er an 15 Olympischen Sommer- und Winterspielen sowie unzähligen weiteren herausragenden Sportveranstaltungen teil. Das fotografische Vermächtnis Heinrich von der Beckes setzt sich aus etwa 1,2 Millionen Negativen sowie ca. 65.000 s/w-Abzügen zusammen. Der Nachlass wird im Sportmuseum Berlin verwahrt. Eine Rezension hat Detlef Kuhlmann in der “DOSB-PRESSE. Der Artikel- und Informationsdienst des Deutschen Olympischen Sportbundes” Nr. 20 vom 16. Mai 2023 (S. 27f.) verfasst.

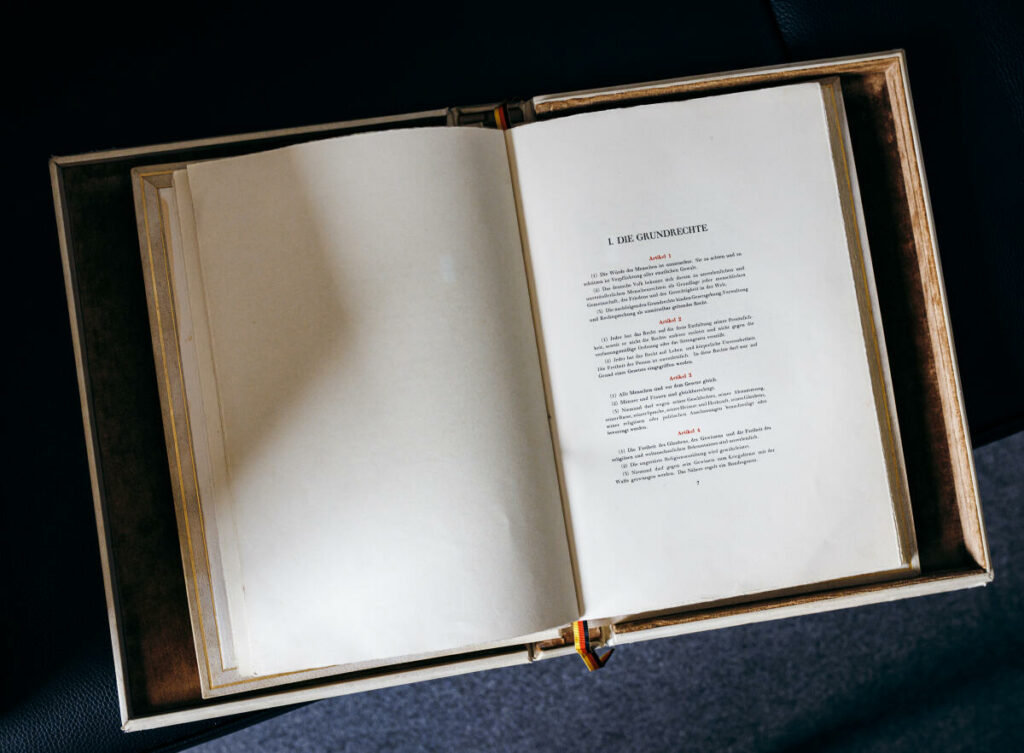

Urschrift des Grundgesetzes jetzt im Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages

Das Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages hat am 29. März 2023 die Urschrift des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zur Verwahrung übernommen. Begleitet wurde die Übergabe durch die Zeitung „Das Parlament“, die darüber in ihrer neuen Ausgabe berichtet.

Bereits im Jahre 2013 gelangte der im Bundesarchiv befindliche Teilbestand “Parlamentarischer Rat” im Rahmen einer Beständebereinigung in das Parlamentsarchiv. Die Übernahme der Urschrift des Grundgesetzes genau 10 Jahre später krönt die Zusammenführung dieser wichtigen und zentralen Überlieferung für die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland.

„Gläserne“ Tanzgeschichte nun digital

Durch eine Schenkung des Archivs des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung der gleichnamigen Bundestiftung kamen im August 2022 69 Glasplatten (überwiegend Glaspositive) mit einzigartigen tanzgeschichtlichen Motiven ins Archiv des Landestanzsportverbandes Berlin. Sie waren lange Jahre Bestandteil der Sammlung der Stiftung Deutschlandhaus, die sich bis 1999 am heutigen Standort des Dokumentationszentrums befand. Diese Glasplatten bildeten – gemäß der handschriftlichen Beschriftung auf dem ursprünglichen Karton – die illustrierte Grundlage eines Vortrages von Elsa Schwahn mit dem Titel „Der Tanz im Wandel der Zeiten“. Bislang ist über das Leben der Referentin wenig bekannt. Nachweisbar sind lediglich einige Beiträge in den Zeitschriften „Der Tanz“ bzw. „Die elegante Dame“ aus den 1930er Jahren. Zeitlich eingrenzen lässt sich die vorliegende Glasplatten-Sammlung gemäß Poststempel auf den 13. Oktober 1946. Deren ursprüngliche Provenienz scheint das Institut für wissenschaftliche Projektion in Berlin (Universitätsstraße 36) gewesen zu sein. Ein Archiv-Dienstleister aus dem Berliner Umland übernahm im September 2022 die fachgerechte Verpackung der 10 x 8,5 cm großen Glasplatten, während das Mannheimer Partner-Unternehmen den Bestand digitalisierte. Das Archiv des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung kann nun ebenso auf die Digitalisate zugreifen.

Mehr Geld für die Provenienzforschung

Ab 2023 werden für Provenienzforschung neben den bereits bestehenden Projektmitteln in Höhe von 200.000 Euro jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 775.000 Euro zur Verfügung gestellt. Neben NS-Raubgut soll nun auch erstmalig in den Bereichen Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Unrecht in den Zeiten der SBZ/DDR sowie Kulturgut aus besetzten Gebieten geforscht werden.

Ab 2023 werden in sämtlichen öffentlich geförderten Kulturerbe-Einrichtungen dauerhafte Strukturen zur Erforschung der jeweiligen Sammlungen und Bestände geschaffen. Am Brücke-Museum, am Georg Kolbe Museum, beim Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung Berlin und beim Landesarchiv Berlin werden erstmalig wissenschaftliche Positionen für Provenienzforschung geschaffen. Am Deutschen Technikmuseum Berlin und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin wird jeweils eine zweite wissenschaftliche Stelle etabliert. Durch Schaffung einer dauerhaften Volontariatsstelle für Provenienzforschung wird die Ausbildung in diesem Bereich verfestigt. Erstmals können zudem die Bezirksmuseen ab 2023 Mittel für Projekte zur Provenienzforschung beantragen. Der gesamte Wortlaut der Pressemitteilung vom 12. Oktober 2022 ist hier zu finden.

Auswirkungen der Energieknappheit auf den Kulturbereich

Gegenwärtig wird viel über mögliche Auswirkungen der Energieknappheit auf den Kulturbereich gesprochen. Auch Archive könnten davon betroffen sein, u. a. durch Absenkung der Temperaturen in den Arbeitsräumen oder moderatere Klimavorgaben.

Auf der Ebene der Kulturministerkonferenz wurde nun eine Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, die sich mit den Auswirkungen der Energieknappheit auf den Kulturbereich beschäftigt. Es geht vornehmlich darum, fachliche Beratungsangebote zu koordinieren und (auch den kleineren Einrichtungen) zugänglich zu machen. Auch die diversen Einsparvorschläge sollen mit Hilfe ausgewählter Verbände aus allen Kulturbereichen fachlich bewertet werden. Der VdA wurde als Fachverband für das deutsche Archivwesen in die Arbeit eingebunden. Dr. Martin Schlemmer (Landesarchiv NRW) hat sich als Vertreter des Gesamtvorstands VdA bereit erklärt, in der Arbeitsgemeinschaft für den VdA die Gespräche zu führen. In den nächsten Tagen wird der VdA Handlungsempfehlungen für Archive zu Energieeinsparungen auf seiner Website veröffentlichen.